COOP WEB LABO

記事一覧

もっと聞きたい!職員秋成のアメリカ訪問リアル体験 報告会

豆腐、納豆、味噌、醤油。

毎日のように食卓に登場する大豆製品。その大豆は一体どこからやってくるのでしょうか? 身近な食材だからこそ、少しずつでも考える機会を作りたい。そう思うのは、消費者であれば誰でも感じていること。

定期的に生産者の元へ足を運んでいる生協職員ですが、現地から持ち帰った生産者の思いや商品の背景にある取り組みは、組合員さんに伝えられているのでしょうか?

そのことに疑問を持ち始めていたエフコープの若手職員秋成さん。

それであればと、「ボブさんシリーズ」でおなじみのロバートB・シナーさんが代表を務めるアメリカSB&B社での体験を、まずは職員同士で共有するために、先日、体験報告会をひらきました。

その様子をレポートします。

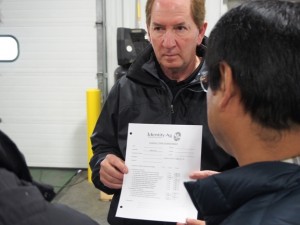

報告会の様子

あたりまえだと思っていたボブさんの存在の大きさを実感。

豆腐や納豆の原料として、主に国産大豆を扱うコープ九州ですが、ボブさんの大豆は全体の3割、約1,000トンが大豆製品として使われています。現在11種類あるボブさんシリーズの商品は、コープの定番商品としてすっかり浸透しています。

「初めて行った海外視察なのですが、やっぱり聞くだけじゃなくて現地に行って本当によかったなって思いました」と視察を振り返る秋成さん。視察初日に向かったのは、ウィスコンシンにある選別工場です。SB&B社の成り立ちや今年の収穫状況、提携先の連携について話をうかがいます。

「印象的だったのは、『世界中のどこに大豆を出荷しても、必ず生産履歴が追跡できる仕組みを取り入れている』というボブさんのお話です。誰がどこでどんな風に生産したのかを一貫管理されているからこそ言える言葉だなと。自分たちの大豆に強い誇りを持つボブさんの思いが伝わってきました」

4つの州の農家さんと連携して収穫を行っているSB&B社では、遺伝子組換え(GMO)を使用せず、品質管理も徹底されています。アメリカで生産される大豆の90数パーセントがGMOだというから、数字だけみても、その希少性は明らか。生産から出荷まで、すべてを1社でまかなうケースは、アメリカでも稀なことです。高い品質と安心安全を保障できる理由が明確なSB&B社の大豆や小麦は、いま、アジアを中心に世界から注目されていて、取引を希望するメーカーがボブさんの元を訪れているそう。「ボブさんの大豆が日本の私たちの食卓に届けられているのは、あたりまえじゃないんだってハッとしました」と秋成さん。妥協することなく、真摯に顧客の求める品質に応えようとするボブさんの姿勢が、そのまま商品の価値につながっている。SB&B社の大豆が、いま世界に求められている貴重な存在であることを実感したようです。

SB&B社の日本の生協への出荷量は、全出荷量からすると小規模。しかし、20年前から取引が続く日本生協は、ボブさんにとっても欠かせないパートナーとなっているようです。単に商品を買い取るのではなく、現地で生産者と交流をしたり、毎年ボブさんが組合員さんの元に足を運んで商品を紹介したりという、相互の理解と信頼関係づくり。生協とのパートナーシップがモデルケースとなって、その後各国に取引先が生まれていったそうです。

もっともっと交流の機会を作って発信していきたい。

「今回、SB&B社の方とお話をし、生産の思いをうかがって、産地の問題ではなく、どんな方が作っているか、ということが大事だと気づいたんです」

時に「外国産は何が入っているかわからないから不安」という声を聞くこともあります。しかし、私たちの食卓に、安心できる品質の大豆を安定的に提供するためには、日本国内の生産量だけでは限りがあります。気候変動や災害などが発生した場合、国産だけに頼っていると、供給がストップしてしまう可能性もあるのです。そうしたリスクを避けるためにも、「安定した品質と生産量を誇るSB&B社に食卓を支えてもらうというのは自然な流れだと感じました」と秋成さんはいいます。

「もっともっとこういう機会を作って、生産者と交流することが大事だと実感しました。そしてそれをまずは身近な人や組合員さんに発信していきたいです」

アレンジメニューで和やかに交流

秋成さんのお話しが中盤に差し掛かった頃、なにやら美味しそうな香りが! そう、今回トークと合わせて、会場にはボブさんの商品を使ったアレンジメニューが並びました。初めての視察に初めての報告の場。終始緊張気味の秋成さんでしたが、食事をしながら会話を弾ませつつ、会場は和やかな雰囲気となりました。

次は組合員さんと一緒に。

報告会の締めくくりに、秋成さんのレポートへの感想や意見を職員同士で交換します。秋成さんにとって、参加した職員のみなさんは全員大先輩。緊張する秋成さんを前に、辛口の意見も飛び出しました。

石井さん(エフコープ 商品政策部長)

「生産者の顔が見えてきてすごく興味を持って話を聞くことができました。私自身もこうやって紙面上だけではなくて、立体的にもっと外に伝えていきたいと感じています」

田中さん(日配商品部 開発担当︎)

「私も同じタイミングで、アメリカ大豆の視察に行きました。SB&B社のように、高い意識があり、食用大豆に対して責任とプライドを持つ農家さんは貴重です。その思いを組合員さんに届けることが私たちの役割であり、生産者を応援することにもつながりだと思っています」

・コープ職員ルポ「アメリカ大豆生産者訪問記」

小林さん(商品政策室室長補佐︎)

「私がやってもいいの?と思わずに、もっと自信を持って行ってもらいたい。行けるチャンスがあったらどんどん国内外問わず産地を見てもらいたいです。この関係を次世代につなげるためにも、ぜひ秋成さんみたいな若い人たちが覚悟をもって積極的に引っ張っていってほしいと思っています」

辻さん(日本生協連 第二商品本部長スタッフ)

「いつも疑問に思うんですけど、国産の製品でもこれだけのコミュニケーションができているのか?ということです。実は国産であっても海外産であっても、その関係が可視化できているのは稀なケースだと思うんです。だから国産のいろんな商品でも、ボブさんと生協の関係のような取り組みができるようにしたいですよね。人任せにするのではなくて、生協と生産者さんがきちんと手をつなぎ合っている状態を目指したいですね」

現地に行き交流することで見えてくる、商品の信頼性、そして生産者の思い。国産でも国外産であっても、正直にものづくりをする人たちが作る農作物の価値に変わりはありません。必要なのは、商品を選んでもらうための情報を、現地を知る職員が小さなことでもいいから積極的に発信していくこと。

今回の報告会は秋成さんのステップアップの場として、職員同士で開催されましたが、次は組合員さんと一緒に、ひいては広く多くの消費者が参加できる開かれた会にしていきたい。それを続けることで、産地や生産者に目を向けるきっかけが広まっていくのではないでしょうか。そんな期待と収穫に満ちた、充実の報告会となりました。

大豆畑の今が知れるボブさんのブログもぜひ!

(職員の所属は2015年11月時点のものです)